9 мая мы празднуем великий праздник для всей страны. Мы чтим и помним подвиги всех фронтовиков и тружеников тыла Великой Отечественной войны. День Победы — это день памяти! В честь праздника преподаватели и студенты кафедры Лингвистики и перевода делятся фронтовыми историями своих родственников.

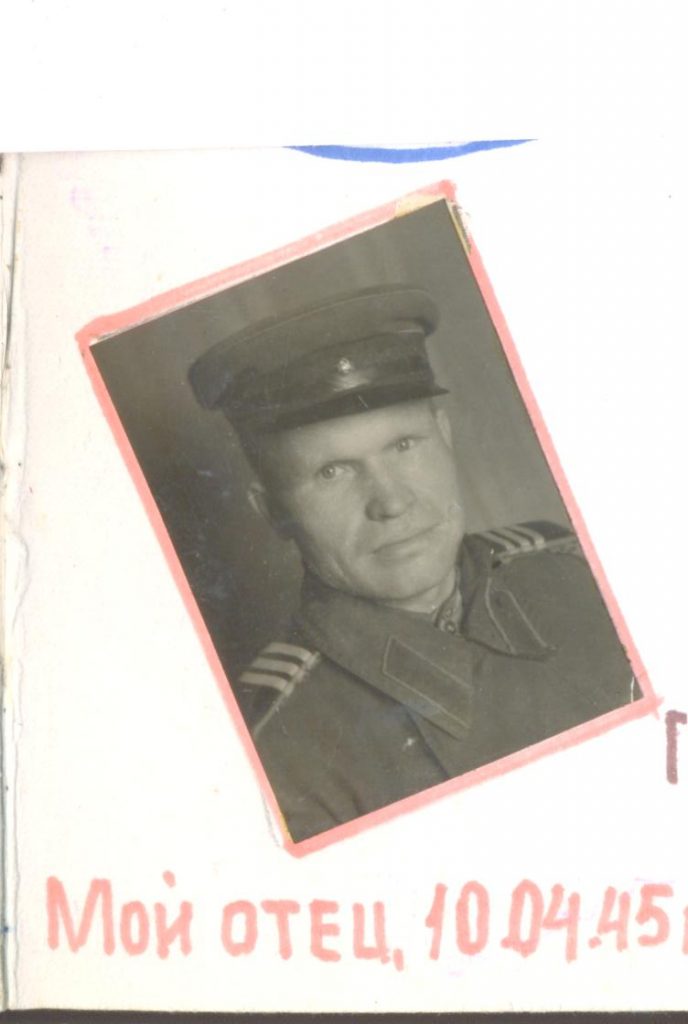

ХОМУТОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мой отец, Хомутов Николай Александрович – личность для Челябинска легендарная, хотя его детство и юность прошли в Мурманске. Когда началась Великая отечественная война, отцу было 17 лет, но он пошел служить юнгой на Северный флот, а затем стал командиром отделения радистов и акустиков подводной лодки «Челябинский комсомолец», на которой прошел всю Великую Отечественную войну.

История появления лодки с таким названием на Северном флоте следующая. В январе 1943 года комсомольцы Челябинска обратились ко всей молодежи Челябинской области с призывом развернуть сбор средств в фонд строительства боевых кораблей. В течение одного месяца уральцы внесли в этот фонд 55 миллионов рублей. И уже в феврале делегация челябинцев вручила североморским подводникам две лодки серии «М» — «малютки». Одна из лодок — «М-105» — получила название «Челябинский комсомолец».

В апреле 1943 года «Челябинский комсомолец» встал на боевое дежурство в Баренцевом море, патрулируя норвежские фьорды.

В апреле 1943 года «Челябинский комсомолец» встал на боевое дежурство в Баренцевом море, патрулируя норвежские фьорды.

20 апреля 1943 года, находясь на позиции в норвежском Варангер-Фьорде, «Челябинский комсомолец» потопил первый вражеский транспорт водоизмещением 8 тысяч тонн.

С детства помню рассказы отца о самых тревожных часах в боевой жизни подводников, когда их атакуют корабли противника глубинными бомбами: «Стало известно, что на одном из полуостровов, в тылу у немцев, находится группа норвежских патриотов. Нужно было оказать им помощь. Норвежцев благополучно доставили на лодку. Но когда командир дал команду отходить, в небо взвилась ракета, по кораблю ударили крупнокалиберные пулеметы. Из-за мыса показались сторожевые корабли и, ведя огонь, устремились на подводную лодку.

— Срочное погружение! — приказал командир…

Раздался удар… Первая серия глубинных бомб подбросила лодку от грунта. На какое-то мгновение погас свет, но потом снова вспыхнул. Подводники, затаив дыхание, прислушивались к шумам винтов кораблей противника. Вдруг корпус тряхнуло так сильно, что люди повалились на палубу, освещение опять вышло из строя. Но корабль по-прежнему жил. Подводники обслуживали приборы в сплошной темноте.

Исправили освещение. Поступила команда:

— Осмотреться в отсеках! — А глубинные бомбы продолжали взрываться. Казалось, что по корпусу лодки кто-то молотит гигантской кувалдой. Двенадцать часов продолжалась эта борьба со смертью, пока сторожевики не потеряли лодку из виду».

Подобные радости побед и тревожные часы под ударами вражеских глубинных бомб переживали моряки подводной лодки «Челябинский комсомолец» в период Отечественной войны не раз.

«Челябинский комсомолец» был удачлив. Судно пять раз попадало под бомбежку, но всякий раз подводникам удавалось оторваться от противника. К примеру, в октябре 1943 года противник преследовал лодку в течение шести часов. Он сбросил на нее 53 глубинные бомбы. Ситуация еще раз повторилась в марте 1944 года, но тогда «Челябинский комсомолец» был атакован 172 бомбами. Оба раза лодка выходила победительницей и успешно возвращалась на базу. «Что такое бомбежка,— вспоминал отец,— испытать на себе может каждый, забравшись в металлическую бочку и попросив кого-нибудь изо всей силы поколотить по бочке кувалдой. Особенно доставалось акустикам, они ведь среди взрывов глубинных бомб должны были прослушать шумы винтов вражеских кораблей, определить их курс».

Служить на «Челябинском комсомольце» было непросто: теснота, под водой воздуха хватало лишь на несколько часов, потом включалась система регенерации воздуха, от которой у многих начинало давить в висках и болеть голова. Отопления на подлодке не было никакого, а температура воды в Баренцевом море ниже нуля. Матросы находились на судне не в бескозырках с ленточками, а в шапках, валенках и меховых костюмах.

Зато кормили на подводных лодках хорошо. Отец говорил, что, когда удавалось отправить на дно вражеский корабль, на столе обязательно появлялся жареный поросенок.

Зато кормили на подводных лодках хорошо. Отец говорил, что, когда удавалось отправить на дно вражеский корабль, на столе обязательно появлялся жареный поросенок.

За год до окончания войны «Челябинский комсомолец» был переведен в ведение Черноморского флота. И хотя в боевых действиях Черноморского флота лодка не участвовала, в 1945 году во время Ялтинской конференции глав союзных держав судно на определенном ему участке барражировало вдоль берегов Ялты во фронтовом режиме.

Во время Великой Отечественной войны наша подводная лодка показала себя на славу. Она совершила 10 боевых походов и потопила 6 вражеских судов общим водоизмещением 42 тысячи тонн. Выполняли подводники и специальные секретные задания. Экипаж лодки за боевые заслуги трижды награждался почетными грамотами наркома Военно-морского флота. При этом моряки не забывали рассказать о своих успехах тем, чьими усилиями было построено их героическое судно.

Первая делегация подводников посетила Челябинск в марте 1948 года, в ее составе был и мой отец, первый секретарь комсомольской организации подлодки. Моряки встречались с производственниками, студентами, школьниками. Повсюду им оказывался теплый прием. Во время одной из встреч отец познакомился с моей мамой, которая впоследствии стала его женой.

В 1950 году экипаж «Челябинского комсомольца», прошедший огонь, воды и медные трубы, подлежал демобилизации. Увольнялись в запас командир подлодки и его матросы.

В 1950 году экипаж «Челябинского комсомольца», прошедший огонь, воды и медные трубы, подлежал демобилизации. Увольнялись в запас командир подлодки и его матросы.

Отец приехал в Челябинск. Был принят на службу в органы внутренних дел Челябинской области. Окончил школу МВД, затем Свердловский юридический институт. Дослужился до полковника. Кавалер двух орденов Красной Звезды, ордена Отечественной войны и многочисленных медалей.

Отец был исключительно жизнерадостным и энергичным человеком и руководителем. Его хорошо знали не только в Челябинской области, но и далеко за ее пределами. После выхода в отставку он часто встречался с молодежью и ветеранами, в 1991 году возглавил областной Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск и очень много сделал для его становления.

18.05.1996 года отца не стало. Но память о нем живет. У него остались родные, друзья и коллеги, которые свято чтят память Николая Александровича Хомутова – героя-подводника, участника Великой Отечественной войны, замечательного труженика, Человека с большой буквы. Я горжусь своим отцом и всегда старалась быть на него похожей.

Светлая память героям Великой Отечественной войны!

Хомутова Тамара Николаевна, доктор филологических наук, доцент, заведующая кафедрой лингвистики и перевода Южно-Уральского государственного университета (национального исследовательского университета)

Ушел на фронт в 1941г. в возрасте 21 год в чине лейтенанта. Служил в пехотных войсках, командовал ротой. Получил осколочное ранение при штурме Кенигсберга в 1944г. Матери пришла на него похоронка. Вернулся в 1945г. Награжден Орденом Великой Отечественной Войны I степени, орденом Славы III степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.», «За отвагу», «Георгия Жукова» и другими.

СОЛОПОВ ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ

Был призван в армию в 1940 г., служил в Забайкальском округе. Ушел на фронт в 1941 в возрасте 21 года. Служил в мотопехотных войсках в чине рядового, воевал в районе г. Брянска. Во время войны дважды попадал в плен, бежал. Был неоднократно ранен. Однажды подорвался на противопехотной мине. Вернулся в звании старшины в 1945г. Награжден орденом Отечественной Войны II степени, орденом Славы III степени.

Солопова Ольга Александровна, профессор кафедры лингвистики и перевода

родился 28 мая 1922 года в г. Сталино (Донецк).

В 1939 году поступил в Донецкий индустриальный институт им.Н.С.Хрущева.

С августа по октябрь 1941 года находился на строительстве фортификационных сооружений в Днепропетровской области. Добровольцем вступил в Красную Армию. В рядах 50-й Сталинской Гвардейской дивизии участвовал в боях за г. Мелитополь, получил контузию и ослеп на правый глаз. В декабре 1943 года демобилизовался и вернулся в институт, который закончил в январе 1947 года по специальности «Шахтное строительство».

Награжден медалью «За Отвагу», медалью Жукова, «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Орденом Отечественной войны I степени».

КОЗЫРЕВА (ГУЖЕЛЯ) СОФЬЯ ТЕРЕНТЬЕВНА,

родилась 25 августа 1922 года в Ставропольском крае.

В 1939 году поступила в Ленинградский Ордена Ленина горный институт.

Как военнообязанная («роковская» медсестера (Российский Красный Крест)) в 1941 году была призвана в ряды Красной Армии. С 1941 по 1943 гг. служила хирургической медицинской сестрой в эвакогоспитале 2764, входящим в состав действующей армии, в блокадном Ленинграде. В 1943 году как студентка старших курсов была демобилизована и вернулась на учебу в институт, эвакуированный в г. Пермь, который закончила в 1947 году по специальности «Горная электромеханика».

Награждена «Орденом Великой Отечественной войны II степени», медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Козырева Надежда Николаевна, Денисенко Марина Георгиевна, преподаватель лингвистики и перевода

1919 г.р., Украина Донецкая обл. Дзержинский ГВК, ст. л-т 395 гап, умер 22.09.99, г. Челябинск кл. Митрофановское.

Кравцов Михаил Владимирович родился 10 августа 1919 года в с. Лиморовка Беловодского района Ворошиловградской области.

Участник ВОВ с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года.

22 июня 1941 вступил в бой с фашистскими войсками под городами Броды и Яворов Львовской области в составе 64-ого танкового полка юго-западного фронта в должности механик-водитель танка Т-34.

1942-1944 гг. проходил службу в 150-м отдельном танковом батальоне 11 армии северо-западного фронта. Освобождал города Волдай, Крестцы, Парфино Новгородской области.

С июля 1944 года и до конца войны воевал на 3-ем Белорусском фронте в 11 армии 345-ого тяжелого танкового самоходного артиллерийского полка в должности заместителя командира танковой роты по технической части. Освобождал города Каунас, Инстербург (ныне Черняховск), Гумбиннен (ныне Гусев), Цинтен (ныне Корнево), порт Пиллау (ныне Балтийск) и город Кенигсберг (ныне Калининград).

Начал войну старшим сержантом, завершил старшим лейтенантом.

Награжден в военное время орденом Красной Звезды, орденом Отечественной Войны 2-ой степени; медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг».

Наше дело правое — мы победили!

Кравцова Елизавета Владимировна, доцент кафедры лингвистики и перевода

ПЕТРОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ(23.11.1924 – 28.12.1999)

ПЕТРОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ(23.11.1924 – 28.12.1999)

Мой дедушка, Петров Виктор Васильевич, встретил войну в своем колхозе в Башкирии. Когда ему исполнилось 17 лет, он приписал себе год, и его призвали в ряды Советской армии. Дедушка мечтал попасть в танковые войска, но осенью 1942 года как раз закончилось формирование 3 и 4 танковых армий, и танкисты не были нужны. А поскольку по гражданской специальности он был плотником, его направили в 39 Отдельный запасной инженерно-саперный батальон Северо-Западного фронта. Весь 1943 и первую половину 1944 года шла напряженная учеба. Саперу необходимо многое знать и уметь: рыть траншеи, строить мосты и блиндажи, закладывать фугасы и устанавливать мины. Но самое главное и сложное – разминирование. Недаром говорят, что сапер ошибается только один раз.

Когда новобранцы овладели всеми премудростями саперного дела, их направили на фронт. Произошло это в ноябре 1944 года, в 239 отдельном саперном батальоне 70-й армии 2 Белорусского фронта. Дедушке не повезло – уже через неделю при артобстреле он был ранен в шею, чудом выжил, и больше месяца провел в госпитале. Когда он вернулся в часть, шла Висло-Одерская операция, советские войска промчались по Польше и вышли к Берлину. Но в Восточной Пруссии немцы создали эшелонированную оборону, более 400 километров сплошных укреплений, инженерных заграждений и минных полей, защищавших подступы к Кенигсбергу и польской Балтике. Советским войскам приходилось буквально прогрызать оборону немцев, продвигаясь по 3-4 километра в день. Саперы были незаменимы, они первыми шли вперед, снимали мины, взрывали ДОТы и ДЗОТы. Здесь, недалеко от Вислы, дедушка был ранен второй раз, легко, и вернулся в строй через 3 недели. В это время (шли последние месяцы войны) все уже чувствовали близость Победы, и войска были неудержимы. Города и крепости немцев сдавались одна за другой. Здесь, в северной Польше, дедушка получил свои первые награды – две медали «За отвагу» и медаль «За освобождение Варшавы».

2 мая, в день капитуляции Германии, и 9 мая, когда официально был подписан Акт о капитуляции, война закончилась. Но не для саперов. Страна, особенно западные районы, лежала в руинах. Города, дороги, мосты надо было отстраивать заново. Что еще хуже, поля, леса и населенные пункты были в свое время заминированы, кроме того, много снарядов не разорвались после выстрела, и надо было их найти и обезвредить. Работы было много, поэтому дедушка пришел домой только в 1947 году.

Петров Сергей Геннадьевич, доцент кафедры лингвистики и перевода , начальник учебного отдела института лингвистики и международных коммуникаций

ХОХЛОВСКАЯ ЕВГЕНИЯ ГЕРАСИМОВНА

ХОХЛОВСКАЯ ЕВГЕНИЯ ГЕРАСИМОВНА

ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА

Наша бабушка, Хохловская Евгения Герасимовна, родилась 20.06.1929 году в Ульяновской области. На момент войны ей было 12 лет. Отец и старший брат Василий ушли добровольцами на фронт, старшую сестру Наталью перевели в областной центр работать на почту. Маленькая Женя стала старшей среди остальных детей, которых было еще пять.

Женя с мамой обрабатывали свой огород в 50 соток, колхозные поля, косили серпом, собирали урожай по зернышку на полях и смотрели за государственной скотиной. С нее спрашивали как со взрослой, несмотря на то, что она была еще ребенком. До конца войны Евгения трудилась в колхозе, за что получила звание «Труженик тыла».

9 мая 1945 года Женя встретила, как всегда, в колхозе. По радио объявили об окончании войны. Было солнечное утро, и внезапно начался дождь. От нагретой солнцем земли пошли испарения, и казалось, что от этой новости земля вздохнула с облегчением. Это был самый светлый день в жизни девочки Жени.

Отец ее вернулся с войны в 43-м году, из-за ранения он остался инвалидом, прикованным к кровати, а брат Василий погиб на фронте.

После войны старшую сестру Наталью отправили в Челябинск, и Евгения в свои 16 лет поехала за ней. В Челябинске она устроилась на завод «Мечел», где проработала контролером ОТК 40 лет и получила звание «Ветеран труда». Параллельно с работой Евгения закончила вечернюю школу и школу мастеров.

Всю жизнь бабушка трудилась: в поле, колхозе, на заводе. Даже в 80 лет, несмотря на свой возраст, она трудилась, не покладая рук, летом на даче. Всегда за работой, всегда со своей леечкой. До самых последних своих дней бабуля оставалась со светлой головой и при памяти. Ее не стало в прошлом году. Ей было 90 лет. Вот как закалила жизнь детей войны. В наших сердцах и памяти она навсегда останется примером труженика, терпения и скромности.

Шефер Екатерина Андреевна, преподаватель кафедры лингвистики и перевода

РАЕВСКИЙ ИОСИФ ПАВЛОВИЧ (1903-1964)

РАЕВСКИЙ ИОСИФ ПАВЛОВИЧ (1903-1964)

Гвардии подполковник. Прошел боевой путь с 1941 по 1945 год в войне с Германией и Японией. Воевал на Западном и 1 Украинском фронтах, а также на Дальнем Востоке. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, орденом боевого Красного Знамени, орденом Ленина, медалями, а также благодарностями Верховного Главнокомандующего.

РАЕВСКИЙ ЛЕОНИД ИОСИФОВИЧ (1926-2000)

РАЕВСКИЙ ЛЕОНИД ИОСИФОВИЧ (1926-2000)

Гвардии полковник. Прошел боевой путь с 1941 по 1944 год в войне с Германией. Воевал бойцом-разведчиком в партизанском отряде в Белоруссии и на 1 Украинском фронте.

Раевская Мария Валерьевна, доцент кафедры лингвистики и перевода

СОЛОВЬЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, 1914г.р.

СОЛОВЬЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, 1914г.р.

Ушел на фронт осенью 1941г. Воевал в 54 авиадивизии дальнего действия, 7 гвардейский авиационный полк дальнего действия, гвардии техник-лейтенант, бортовой механик. Летал на тяжелых бомбардировщиках ТБ-3, Ли-2. Погиб 15.07.1943г. в районе населеного пункта Кураковка (Курская битва), когда экипаж после сброса бомб по немецким танкам и боеприпасам начал возвращаться на свой аэродром.

Силкина Ольга Михайловна, преподаватель кафедры лингвистики и перевода

СЫРВАЧЕВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ (29.02.1910 г.р.)

СЫРВАЧЕВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ (29.02.1910 г.р.)

В годы войны был фронтовым шофером: подвозил патроны на передовую и снаряды артиллеристам. Вернулся с войны в июле 1945 г. без ранений. Награды: орден Великой Отечественной Войны. (Умер в 1986 г.)

СЫРВАЧЕВА ПЕЛАГЕЯ ГРИГОРЬЕВНА (29.04.1917 г.р.)

СЫРВАЧЕВА ПЕЛАГЕЯ ГРИГОРЬЕВНА (29.04.1917 г.р.)

Во время войны была тружеником тыла работала на номерном заводе К-4 в г. Челябинске (завод органического стекла), который выпускал оптическое оборудование для танков и пуленепробиваемое стекло для кабин самолетов. Награды: медаль За победу над Германией (награждались все труженики тыла). (Умерла в 1997 г.)

ФИЛАТОВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ (23.12.1923 г.р.)

ФИЛАТОВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ (23.12.1923 г.р.)

В 1941 г. окончил с медалью школу №50 г. Челябинска. При мобилизации был направлен в артиллерийское училище, а затем на фронт в артиллерийский полк, где прослужил всю войну. Был участником битвы за Москву и Ленинградской битвы. После войны закончил исторический факультет, затем аспирантуру и докторантуру, защитил докторскую диссертацию. Работал преподавателем в Институте повышения квалификации секретарей коммунистических партий дружественных стран, читал лекции в Америке (на английском языке) и в Индии (на языке хинди). В настоящее время работает заведующим научно-исследовательским отделом в Государственном музее Обороны Москвы. Награды: Орден Красной звезды, Орден Боевого Красного знамени, Орден Великой Отечественной войны и др.

ЦИЦЕРЮК АННА АЛЕКСЕЕВНА (25.11.1908 г.р.)

Во время войны работала секретарем в военном трибунале г. Челябинска. Награды: медаль За победу над Германией (награждались все труженики тыла). (Умерла в 1975 г.)

Донова Евгения Валерьевна, администратор офиса академического письма ИЛиМК

Родился 10 марта 1915 г. До ВОв служил на Дальнем Востоке. Был призван в июне 1941 г. Воевал в танковой дивизии, командир танка, старшина. В 1943 г. в боях на Курской дуге был ранен, контужен. Демобилизован в августе 1943 г. В послевоенные годы вместе с семьей жил и работал в г. Магнитогорске. Воспитывал трех дочерей. Закончил трудовую деятельность в должности начальника цеха шлакоблоков треста «Магнитострой». Умер 22 июня 1985 г.

Родился в 1909г. В Красной Армии – с 1940 г., служил в 153-й стрелковой дивизии Уральского военного округа (УрВО), кадровый военный. С начала ВОв в звании старшего политрука и в должности военного комиссара 505-го гвардейского стрелкового полка принимал участие в боевых действиях в составе 3-й гвардейской стрелковой дивизии на Ленинградском фронте, где уже 15 августа 1941 г. получил первое ранение. После этого были другие ранения. Политрук Порошин А.П. был награжден орденами «Красного знамени» (1942 г.), «Красной Звезды» (1943 г.) за высокие личные качества, отвагу, бесстрашие и инициативу в боях. Погиб 11 августа 1943 г. в бою при взятии высоты 233,3, сев. дер. Гнездилово Спас-Демьянского р-на, Смоленской области, которая являлась главным опорным пунктом противника на подступах к железной дороге Спас-Демьянск-Ельня в звании гвардии майора. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество, гвардии майор Порошин А.П., заместитель командира по политчасти 62-го гв. стрелкового полка 22-й гв. стрелковой дивизии, был посмертно награждён орденом Отечественной войны 1-й степени. Посмертно присвоено воинское звание подполковника. Место захоронения в д. Баскаково Спас-Деменского р-на Смоленской обл.

Родился 6 июля 1928 г. Войну встретил мальчишкой. В то время жил с семьей под Харьковом, пос. Жихорь, в Украине. Дважды пережил немецкую оккупацию. Всегда интересно рассказывал про партизан, про фашистских солдат (один офицер даже жил в их хате), про полицаев, про то, как мальчишкой во время немецкой оккупации тяжело работал в железнодорожном депо: возил тачку с бетоном, копал рвы и траншеи. Рассказывал, как его, мальчишку, чуть не угнали на принудительные работы в Германию, но ему удалось сбежать под фашистскими пулями, после чего он прятался в огородах, опасаясь, что его найдут фашисты. Неоднократно рассказывал про то, как тяжело и голодно было жить во время войны, как всем поселком они с нетерпением ждали советских солдат-освободителей.

ФИЛИППЕНКО КЛАВДИЯ ГРИГОРЬЕВНА (в девичестве Макарова)

ФИЛИППЕНКО КЛАВДИЯ ГРИГОРЬЕВНА (в девичестве Макарова)

Родилась 17 сентября 1925 г. в Поволжье. Незадолго до войны вся ее семья переехала в г. Петровск-Забайкальский. Когда началась ВОв, две старшие сестры и отец ушли на фронт, а Клава (16 лет) пошла работать на металлургический завод нормировщиком, хотя у нее было всего 7 классов образования. Работали тяжело, без сна, без отдыха, плавили металл нужный для фронта, для Победы.

После войны Петр Михайлович Филиппенко и Клавдия Григорьевна участвовали в восстановлении городов, разрушенных войной: Днепродзержинск, Днепропетровск, Запорожье и многих других. Там они встретились, поженились.

После войны Петр Михайлович Филиппенко и Клавдия Григорьевна участвовали в восстановлении городов, разрушенных войной: Днепродзержинск, Днепропетровск, Запорожье и многих других. Там они встретились, поженились.

Клавдия Григорьевна Филиппенко, техник-строитель, работник треста «Магнитострой», награждена медалями. Умерла 10 июня 2005 г.

Петр Михайлович Филиппенко, инженер-строитель, работник треста «Магнитострой», зам. начальника Главюжуралстроя, награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями. Умер 4 июня 2019 г.

Дамман Евгения Александровна, доцент, кандидат филологических наук кафедры лингвистики и перевода